セミナー情報記事

Seminar information article

セミナー情報一覧

-

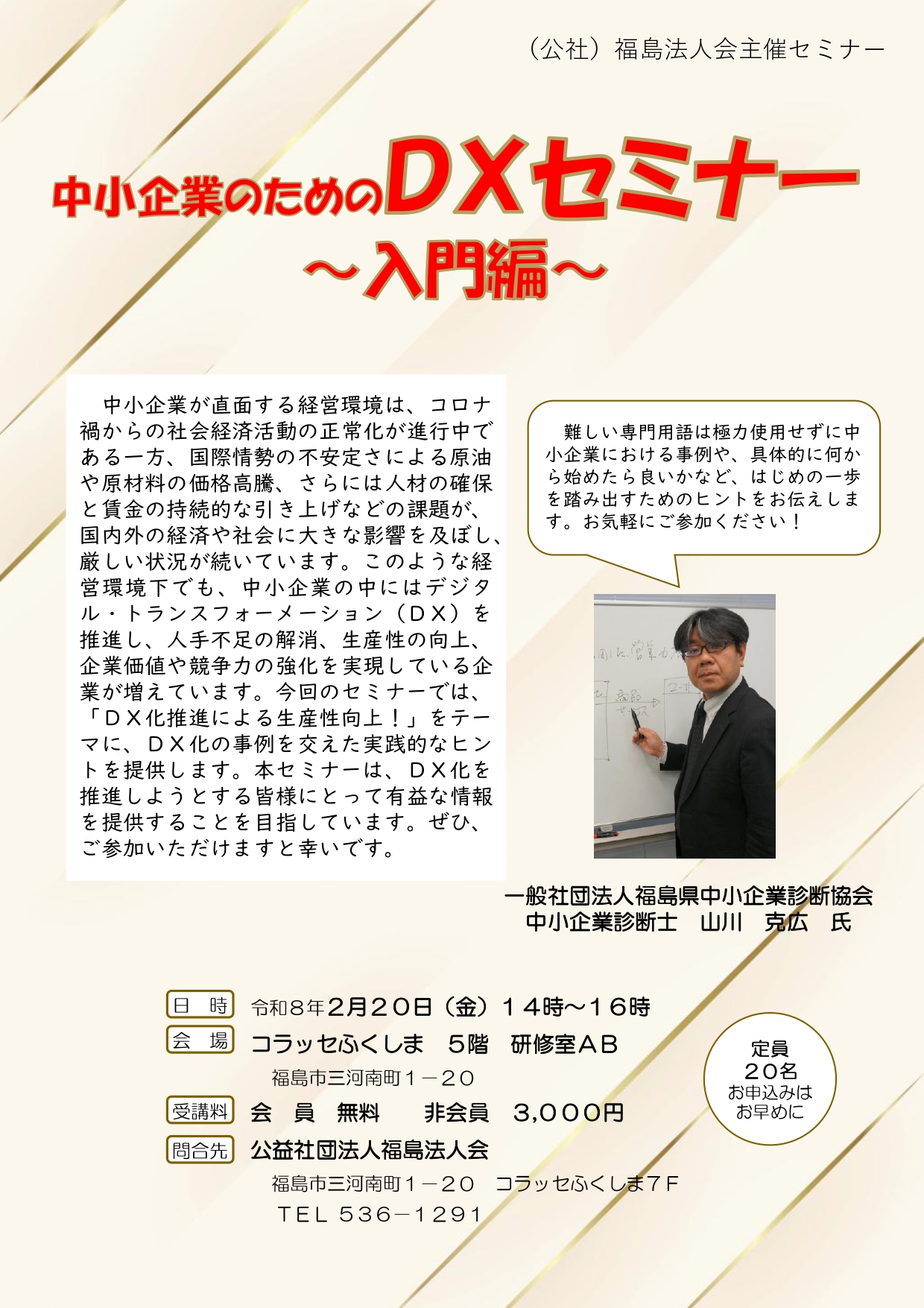

開催日時

令和8年2月20日(金)詳しく見る

-

人材定着セミナー

開催日時

令和8年1月14日(水)詳しく見る

-

これやったら会社潰れます

開催日時

令和7年12月10日(水)詳しく見る

-

会社が元気になるための人事評価者セミナー

開催日時

令和7年11月12日(水)詳しく見る

-

税制改正・年末調整セミナー

開催日時

令和7年10月8日(水)、10月21日(火)詳しく見る

-

ジョブ型賃金制度導入の仕方

開催日時

令和7年9月25日(木)詳しく見る

-

補助金・助成金活用セミナー

開催日時

令和7年8月6日(水)詳しく見る

-

令和なコミュニケーション術と労務管理

開催日時

令和7年7月16日(水)詳しく見る

-

やさしい決算書の読み方セミナー

開催日時

令和7年6月11日(水)詳しく見る

-

総務の基礎知識セミナー

開催日時

令和7年4月23日(水)詳しく見る

-

知的財産セミナー

開催日時

令和7年3月12日(水)詳しく見る

-

マネーセミナー

開催日時

令和7年2月26日(水)詳しく見る